- Categoria: Notizie

Il Gruppo Astrofili Polesani ha un nuovo sito web:

Il nuovo sito sfrutta tecnologie più moderne per offrire un'esperienza migliore sia ai visitatori che a noi che lo gestiamo. Da questo momento il vecchio sito www.astrofilipolesani.net non verrà più aggiornato e resterà come archivio delle notizie passate. Vi invitiamo quindi ad aggiornare i vostri segnalibri per continuare a seguirci.

- Categoria: Notizie flash

Questa sera, lunedì 25 marzo 2024 ore 19:05, sarà visibile in tutta Italia il trenino di satelliti Starlink.

Come vederli? Basta alzare gli occhi al cielo in direzione Ovest con transito verso Est. Appaiono come stelline luminose in movimento, una dietro l'altra. Il transito durerà circa 5 minuti.

- Categoria: Notizie

...Quando il giorno eguaglia la notte per un solo istante

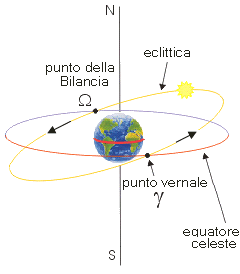

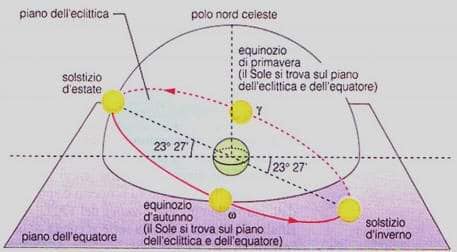

Gli equinozi, punti GAMMA (γ) e OMEGA (ω), rappresentano un'istante determinato. L'istante è dato dal Sole, quando interseca un punto ben preciso, il cosiddetto "punto omega" per l'autunno, nella costellazione della Bilancia e il "punto gamma" per la primavera, nella costellazione dell'Ariete. Questo punto è dato dall'intersezione fra due linee circolari, l'equatore e l'eclittica che sono sfasate fra loro di 23° 27' circa. L'eclittica è la linea tracciata dal Sole nel suo moto annuale apparente nel nostro cielo, corrispondente al piano equatoriale del Sole. L'unica differenza fra vari osservatori sulla Terra, si avrà nell'orario in cui avviene questo passaggio, in funzione del fuso orario locale di appartenenza.

Nella teoria in questo istante la durata del giorno dovrebbe essere identica a quella della notte, ma in pratica c'è sempre una differenza in eccesso, pari a diversi minuti. Questa differenza è dovuta a tre principali fattori.

Il primo dipende dall'istante del sorgere e del tramontare, che per convenzione è determinato dal momento in cui il centro geometrico del disco solare, tocca la linea dell'orizzonte. In pratica quando risulta ufficialmente sorto, nella realtà ci sta già illuminando da qualche minuto e viceversa quando risulta ufficialmente tramontato, ci illumina ancora per una manciata di minuti.

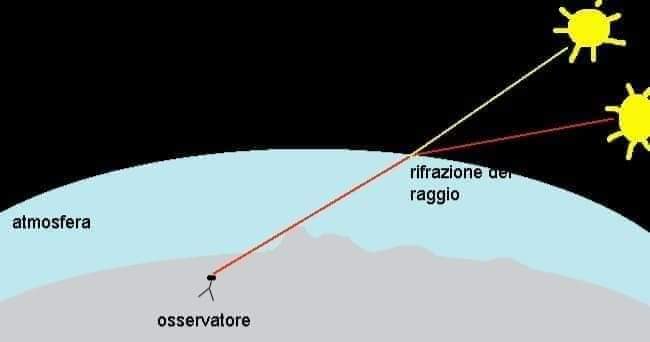

Il secondo fattore è dovuto ad un effetto fisico, la rifrazione; infatti i raggi solari attraversando l'atmosfera vengono deviati, facendo comparire il Sole prima della sua levata reale e scomparire dopo essere già tramontato realmente. Questo fenomeno aumenta il giorno di circa 4/5 minuti.

Terzo fattore dipende dal fatto che, essendo l'equinozio un'istante, già il minuto successivo non sarà più nella medesima condizione e quindi la durata del giorno varia.

Per concludere la differenza nella durata del giorno, può arrivare a superare anche i 10 minuti per eccesso.

Marco Barella

- Categoria: Notizie

EQUINOZIO DI PRIMAVERA 20 marzo 2024 alle ore 04:06 (TL)

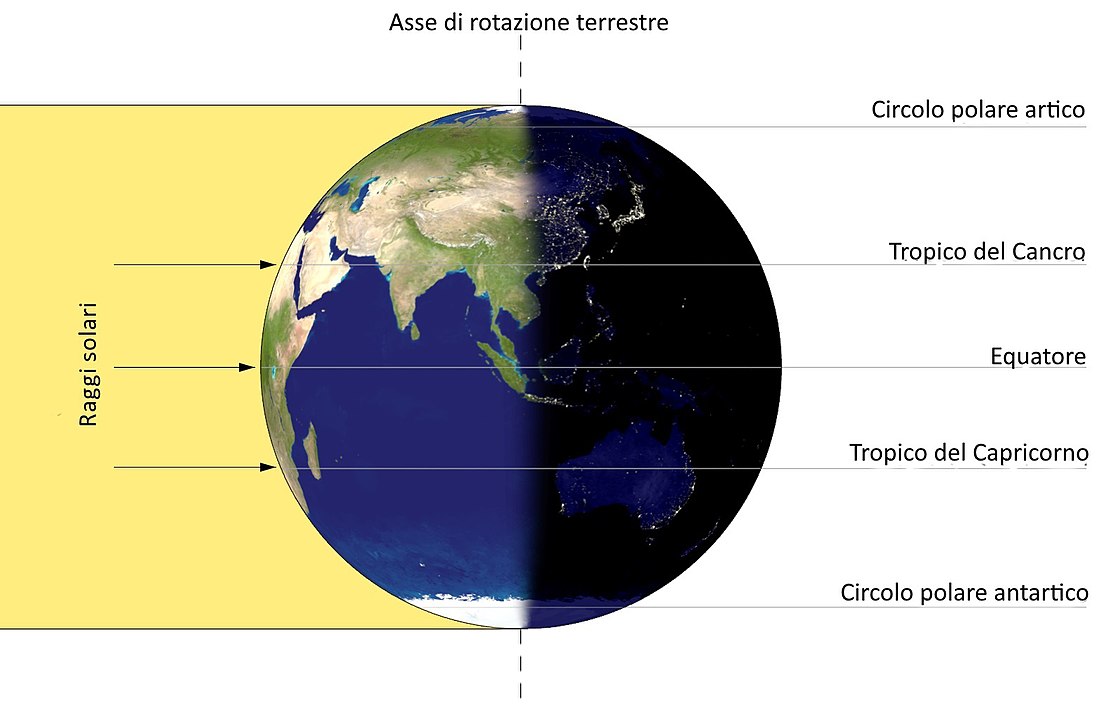

La mattina del 20 marzo 2024, poche ore prima dell'alba, il Sole durante il suo lento ed apparente moto, tornerà sopra l'equatore, nel nostro emisfero. L'equinozio di primavera è l'istante in cui il Sole, muovendosi lungo l'eclittica (linea tracciata apparentemente in cielo durante il suo moto annuale), passa dall'emisfero celeste australe, all'emisfero celeste boreale. Esso determina in cielo il cosiddetto punto γ (gamma o anche punto vernale). In realtà è il simbolo dell'Ariete, rimasto da quando tale punto si trovava in detta costellazione.

Nel giorno dell'equinozio, lo si intuisce anche dalla parola che deriva dal latino "aequa nox" cioè “notte uguale al dì, si verifica un preciso istante nel percorso apparente solare lungo l'eclittica, in cui per qualsiasi luogo della Terra, la lunghezza del dì, risulta uguale a quella della notte. Dunque equinozio sarà per noi solo alle ore 04:06.

Domani il Sole sorgerà alle 6:14 (TL) e tramonterà alle 18:26 (TL) determinando una durata complessiva del giorno pari a 12:12. Durante la giornata raggiungerà la sua massima altezza mentre transiterà al meridiano alle 12:20 (TL) ora solare italiana, ad una altezza che per noi sarà di 45° rispetto l'orizzonte, mentre sarà di circa 23° ai circoli polari, di 66° circa ai tropici, di 90° all’Equatore e lungo la linea dell'orizzonte ai poli, tramontando al polo sud e sorgendo al polo nord.

In molte antiche culture si crede che l’arrivo della primavera rimuova ogni energia negativa accumulata durante gli oscuri mesi invernali, e che ci prepari a ricevere la crescente energia positiva della primavera e dell’estate. Per questo motivo in molte culture era considerato l’inizio di un nuovo anno, di un ciclo rinnovato pieno di gioia, richiamato dalla rinascita della “Luce del Mondo” (nella divina presenza crescente del Sole) e dopo il lungo inverno in cui le tenebre avevano il dominio del mondo. Il divino Sole risorge per raggiungere la sua dea Eastra. (la Pasqua–Easter- è così chiamata dall’antico nome della dea della Primavera, Eastra).

Dunque BUONA PRIMAVERA, tanta gioia e luce a tutti...

Gruppo Astrofili Polesani - Marco Barella

- Categoria: Osservatorio

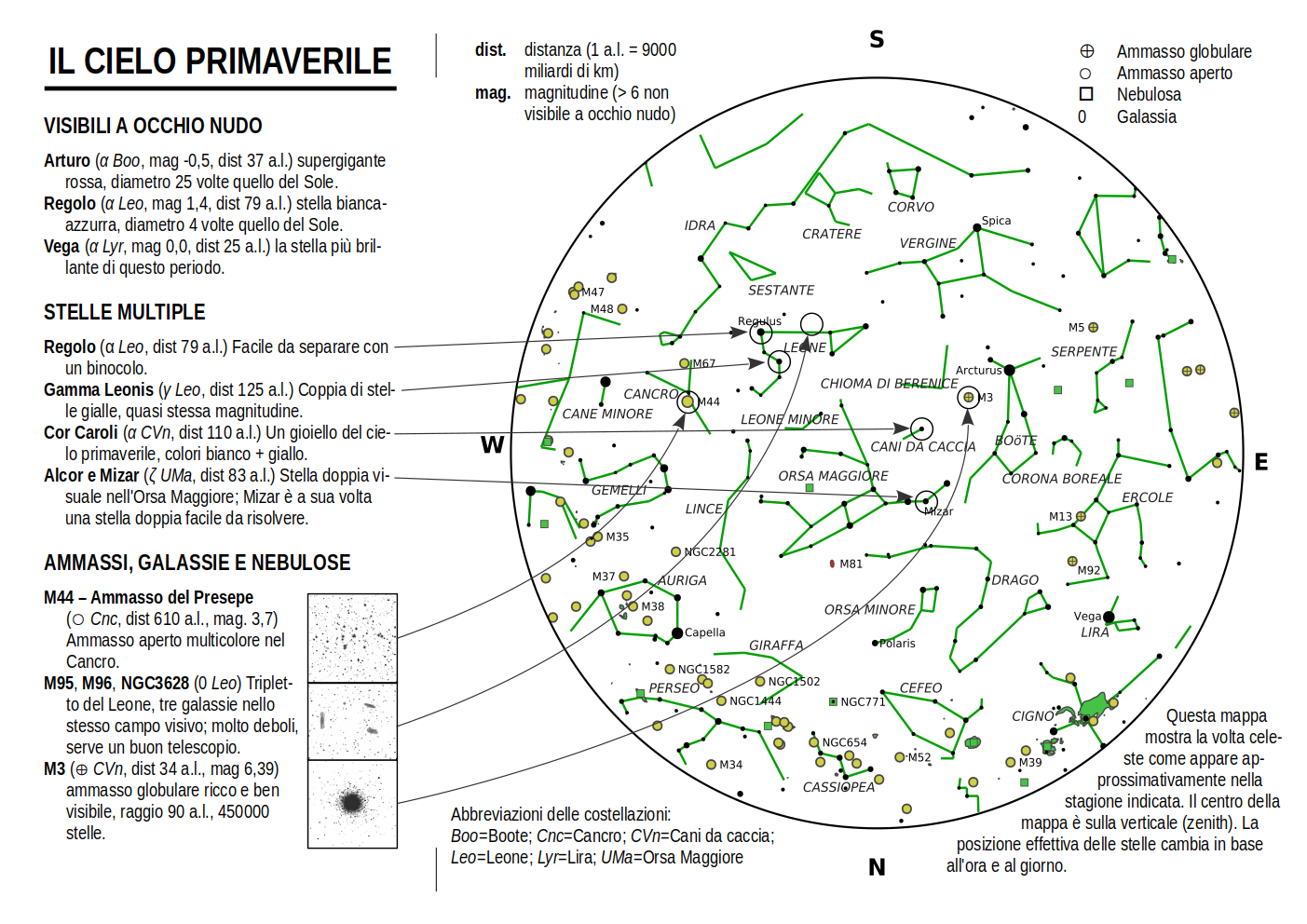

Scopri il cielo primaverile con il nostro volantino, che potete ottenere durante le aperture al pubblico in osservatorio, oppure direttamente qui in formato pdf.

- Categoria: Osservatorio

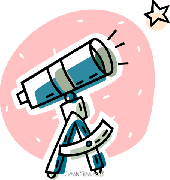

Si sa che le osservazioni astronomiche e il meteo invernale non vanno d'accordo. Sono ormai diverse settimane che, in occasione delle aperture al pubblico del venerdì sera, il cielo si presenta nuvoloso, al punto che in alcuni casi siamo stati costretti ad annullare l'apertura a causa della pioggia intensa.

Ieri sera, nonostante il cielo coperto e le previsioni meteo non favorevoli, abbiamo deciso di aprire al pubblico sperando in un miglioramento. Il miglioramento non c'è stato (al contrario, un pesante scroscio di pioggia si è abbattuto sull'osservatorio a tarda sera), ma nonostante questo alcuni visitatori hanno sfidato la pioggia per venirci a trovare.

Da sinistra a destra: la Nebulosa di Orione, l'ammasso Alveare o Ammasso del Presepe; le Pleiadi (immagini da Wikipedia; clicca su ciascuna per maggiori informazioni)

Il cielo invernale è dominato da alcuni degli oggetti celesti più iconici: Orione con la nebulosa M42, il Cane Maggiore con la stella Sirio, il Cancro con l'ammasso del Presepe, il Toro con le Pleiadi... Non potendo ammirare il cielo reale, abbiamo dovuto accontentarci di quello "virtuale" riprodotto dall'eccellente software Stellarium (liberamente scaricabile per il proprio PC). I nostri divulgatori hanno illustrato le meraviglie del cielo invernale che si celavano dietro le nuvole, nella speranza che presto sia possibile osservarle dal vivo grazie agli strumenti scientifici dell'Osservatorio. La serata si è conclusa con una visita alla cupola, dove il nostro vicepresidente Luca Boaretto ha spiegato le caratteristiche e il funzionamento del telescopio principale.

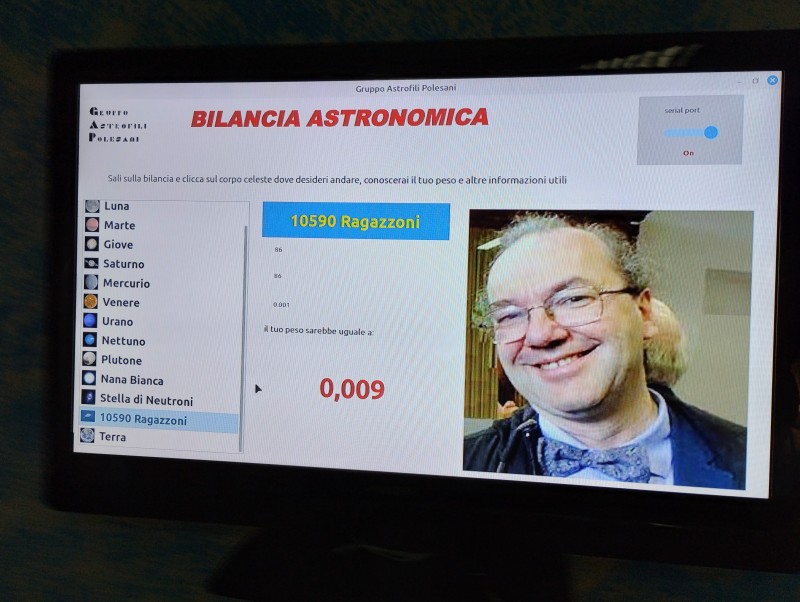

Anche quando piove non mancano le cose da fare; il nostro socio Gianluca Colombo ha preparato una sorpresa per coloro che ci verranno a trovare nelle prossime settimane. Siete curiosi di sapere quale sarebbe il vostro peso sulla Luna, su Marte, o su un altro pianeta del sistema solare? La nostra bilancia astronomica è in grado di rispondere: basta salire e selezionare il pianeta dove volete andare, e sullo schermo comparirà il vostro peso su quel pianeta, assieme ad altre utili informazioni.

Nella foto, il nostro vicepresidente scopre che peserebbe 9 grammi su un oggetto celeste un po' particolare: l'asteroide 10590 Ragazzoni, recentemente intitolato al nostro direttore scientifico Roberto Ragazzoni, che è stato anche uno dei soci fondatori del Gruppo Astrofili Polesani. Purtroppo al momento non c'è nessuna foto dell'asteroide, per cui la bilancia astronomica mostra una "immagine di repertorio", diciamo così...

- Categoria: Notizie flash

Sono aperte le iscrizioni per il 2024!

Sei appassionato/a di astronomia? Vuoi condividere con altri la tua passione? Allora iscriviti al Gruppo Astrofili Polesani!

L'iscrizione al gruppo da diritto:

- a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;

- ad essere parte attiva nella vita sociale, partecipando all'organizzazione delle conferenze, delle serate osservative e degli altri eventi;

- a partecipare ai corsi promossi o gestiti in proprio dal gruppo, e alle altre iniziative;

- a proporre temi e discussioni per le conferenze o per i venerdì dell'osservatorio;

- a disporre della consulenza degli altri soci in temi astronomici;

- ad accedere, con l'aiuto di soci esperti, alle strumentazioni del gruppo, compreso il telescopio principale.

I costi per l'iscrizione sono:

| Maggiorenni | 20€ |

| Da 14 a 17 anni | 5€ |

| Fino a 13 anni | gratis |

Puoi iscriverti (o rinnovare l'iscrizione se già iscritto/a) in due modi:

- di persona in occasione di una delle aperture al pubblico presso l'Osservatorio Astronomico "Vanni Bazzan" in via Sinesio Cappello 12, Sant'Apollinare (RO).

- tramite bonifico secondo modalità che verranno rese disponibili a breve.

Pagina 1 di 25